2016年3月26日,食话在开展了以“大地”为主题的分享大会并取得了圆满落幕,此次大会共邀请6位讲者与大家分享他们带来的睿智观点与美好体验。

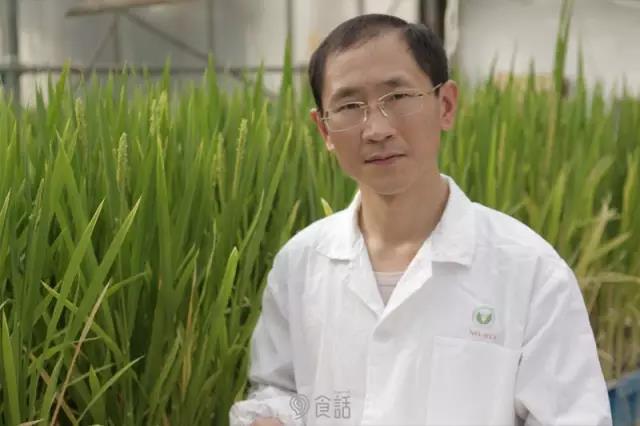

张卫星:一粒米的故事

“我们通常吃的米,是不含或含很少胚的。对于留胚米来说,国家相关标准规定,留胚米粒要达到75%以上,这还把留下全胚、平胚和半胚的米粒都算在内,对加工精度有很高的要求,况且留胚米也比不留胚的米更容易陈化变质。”

滨斌:晴耕雨读的日子 滨斌,新下乡青年、桐庐“小王子”。本在城市工作的他,在桐庐大山深处过起了山居生活,寄情于土地,乐居于山间。他说,生活有各种可能性,这才是生活的实质,最关键的是找到自己,走出第一步。

阿彬:人生是一条回家的路 阿彬,深山食堂主人、弄堂里的山大王。从广告公司创意总监的职位上辞职,回到家乡大别山,占起山头做牧场,养起了黄牛、黑猪和鸡鸭。现在的阿彬,往返于城市与大山之间,传递着食物的真味。

“我觉得一个认真重养的食材和一个认真做事的农人,理应该过上体面的生活,如果这个社会还有救的话,就应该是这样的。”

“请大家一定要跟着自己的内心去走,找到一个合适的机会,勇敢地去跨出去,如果你坚持走下去,就一定能找到回家的路。”

“真正健康的菜要饱满有精气神。”

“有幸福感的生活,是无论当下选择怎样的生活,乐在其中就够了。”

“请大家一定要跟着自己的内心去走,找到一个合适的机会,勇敢地去跨出去,如果你坚持走下去,就一定能找到回家的路。”

“大家每天都在吃粮食,但大家有没有仔细去想,我们现在每天吃的粮食,它还叫粮食吗?真正的粮食它是由一个有良心的农人种植出来的。”

“不亲自肩扛100斤的稻谷走出泥沼,很难理解老年农民们怎么会荒废良田。不被炎热和汗水熬痛眼睛,很难理解我们社会内心的焦虑和不安。”